Идущая в свой час ..

Я не могу губить мышей,

Они похожи на мишень

Для сапога, косого взгляда…

Мышей жалеть и холить надо.

Кто за дверями темень гложет -

Рождённый страхом спать не может

И чья там совесть вверх скребётся

Со дна дворового колодца?

Иль душит простынями ветер

Бредовый дом… кусок рассвета,

Хотя б глоток, ну, хоть умри -

Валокординвой зари!

Тупая жуть, дожуй пространство,

Допей сонет протуберанцев…

Пройдись по нервам иступлённым

Романсом без вести влюблённых.

Зачем дырявят небо звёзды?

Резон мохнатым в тучах ползать.

И серость оттого ли сира,

Что месяц видит формой сыра?

Я не хочу губить мышей -

Гоните дворников взашей.

Как малыша взлелейте тишь.

Кто вам мешает, я иль мышь?

Час мыши

Автор: Александр Дубинин

Бэтгёрл - Первый трейлер | Дженна Ортега, Марго Робби

В пушкинских «Стихах, сочинённых ночью во время бессонницы»:

Мне не спится, нет огня;

Всюду мрак и сон докучный.

Ход часов лишь однозвучный

Раздаётся близ меня.

Парки бабье лепетанье,

Спящей ночи трепетанье,

Жизни мышья беготня…

Что тревожишь ты меня?

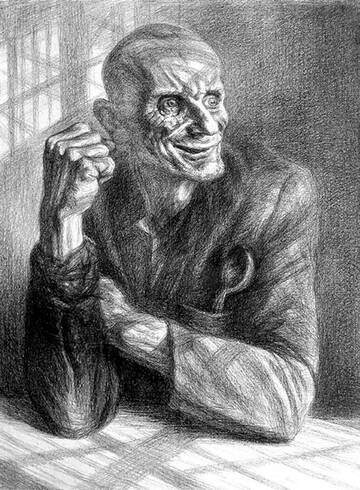

Тёмное, ночное, невидимое, угрожающее. Вязкое, как сон, опутывающее, спутывающее мысли. Напряжённо - беспокойное, томительное, как не отпускающая бессонница. Однообразно-неостановимое и безразличное, как уходящее и походя убивающее время. Безликое и неумолимое, как фатум.

Притворно ласковое – и равнодушное, невнятное, бессвязное, пустое, как обещания женщин или распределяющих судьбы парок. Еле слышное, как дыхание, слабое, как пульс; беззащитное, уязвимое, жалкое, как сердце. Слепое, ничтожное, серое, безрадостное и бесконечное, как житейская суета. Не утолённое, безысходное, тоскливое, как вопрошание о смысле «всего»… Тягостное и доводящее до отчаяния, как бремя безотрадной жизни; случайно приоткрывшаяся страшная изнанка её.

Из этого круга ассоциаций черпали многие из тех авторов, в прозе - поэзии которых появляется этот малозаметный, но многозначительный образ: мышь.

Пример «для затравки» – мандельштамовские мыши: те, что «точат жизни тоненькое дно…», и та серебристая, что «взята на прикус» пирующим сердцем, – всё то же уходящее время, суета жизни, шум. (Еле сдерживаемое торжество во втором стихотворении прокомментировала Н.Мандельштам: в начале 1931 г. О.Э. был вынужден жить у брата в Москве, в перенаселённой квартире; только ночью мог наслаждаться тишиной – «запрещённой тишью» – и одиночеством, писать, отсюда и «взятая на прикус» мышь - время.) По Н.Струве, «взятая на прикус» мышь – образ «остановки, неподвижности времени»; в нём предполагается «антитетическая реминисценция» (*) пушкинских стихов о бессоннице.

Мышь и гностический миф. Шум

Мышь: суета жизни, время, судьба. А противостоит – душа или разум, культура… продолжение напрашивается само собой: литература, писательство.

«Дверь с надписью на зеркальный выворот: “Канцелярия” – была отпахнута; луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберстила и клокотала: должно быть, в неё свалилась мышь».

Кажется, всё просто; попробуем усложнить.

Профессиональные читатели «Приглашения на казнь» Набокова довольно скоро открыли, что в этом тексте не только замысел, но и отдельные слова ждут разгадки. Более того, тайны кроются уже в буквах. Буквы, так сказать, сопротивляются буквальному пониманию.

Значимость (церковнославянских) имён букв, буквенного облика, звуковой символизм – об этом подробно писал Д.Бартон Джонсон. (Рай для филолога, солнечная полянка, на которой хочется задержаться, как сказал бы Набоков. Здесь и «сам» Бартон Джонсон не всё заметил.) Вот образец набоковских алхимических опытов над буквами - материалом.

Цитата: «Тупое “тут”, подпёртое и запертое четою “твёрдо”, тёмная тюрьма, в которую заключён неуёмно воющий ужас, держит меня и теснит».

«Тут»: лексический, слуховой, визуальный символ. «У» в этом «тут» – «воющий ужас», он повторяется и в звукописи фразы: тттууууууттт – вой, запертый в четырёх стенах, эхом отражающийся от стен и – обрывающийся в тупике камеры. «Т», с двух сторон запирающие слово «тут» и фразу, вместе с названием буквы («твёрдо»), подсказывают зрительный образ: стены твердыни - крепости; или так: два широкоплечих тюремщика, твёрдо стоящие на ногах, подхватили под мышки, сдавили с двух сторон безжизненно повисшее тело узника («у»)…

П.М.Бицилли в одной из рецензий о «Приглашении на казнь» написал: состоялось «возрождение аллегории». Аллегория жанр хотя и забытый, но даже и для непроницательного читателя легкий: идея автора маскируется не для сокрытия её, но для выразительности. Идея автора – явлена.

Однако именно в этом набоковском романе, как, может быть, ни в каком другом, автор самоустраняется, ускромняется, почти сливается с героем. Входит в его положение, вживается в роль – хотя и не забывает, для какого сценария роль написана. Горизонт заволокло туманом, но в просветах всё же видно, куда ведёт тропа, к которой герой выбрел - таки. Смысл «Приглашения на казнь» – не «идея», но путь, тропа. Узкая, то и дело исчезающая из виду, – поневоле приходится двигаться вперёд не спеша, осматриваясь и вглядываясь; немногим удаётся пройти до конца.

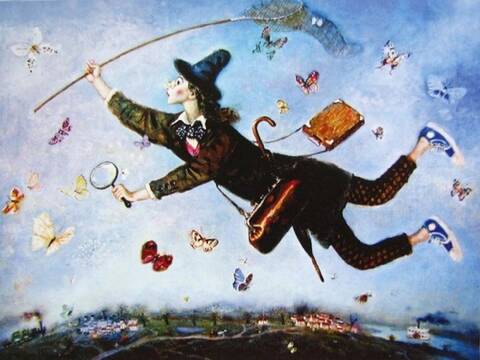

С. Давыдов первым заметил, что набоковское произведение связано с гностическим мифом, где противостоят светлое, лучевое, «пневматическое» – и тёмное, гилетическое начала (**); космос создан злым демиургом, душа, как в тюрьме, заперта в мире материальном, в теле (и в «темнице языка», как напоминает Бартон Джонсон), она спит; но может проснуться, вернуться к своему первоисточнику – и спастись от смерти; письмо, писание (рукопись героя) – путь, помогающий пробудиться от сна земной жизни (без страха шагнуть в смерть, как на порог подлинной, вечной жизни). Нужно только уметь правильно назвать мир вокруг.

Р.Лахман добавила: роман связан с целым комплексом традиций: помимо гностической, это герметическая, каббалистическая, алхимическая… В набоковском тексте оживает представление о том, что алфавит, слово, имя – заданный свыше шифр мироздания: познание Имени ведет к Богу, буквы создают мир и управляют им. Вот почему так важна в романе буквенная игра. (Аналогия из заметок Соссюра, опубликованных и откомментированных его последователями: в древних текстах Имя Бога прямо не называется, но оно зашифровано поэтически, в анаграммах, – на словах лежит как бы отблеск священного имени.)

Правда, интерпретаторам «Приглашения на казнь» пришлось оговориться: Набоков «перекодирует» или пародирует гностический миф «эстетически». Автор романа сам выступает в роли творца (пишет Давыдов), причём сочетает магию с игрой (добавляет Лахман). «Миф» Набокова – «переписывание» мира, позволяющее сотворить мир заново.

Итак, слова и буквы (их названия, вид, игра с ними) у Набокова проясняют нечто в мире искажённом (будь он продукт злой воли демиурга или бред сонной души) и указывают путь из него. «Призраки. Оборотни. Пародии» – если видна пародийная, искаженная сущность этого мира, если ясно, как он написан, можно его переписать (обратить в призрак).

Что же такое в этом контексте «мышь»?

«Надпись на зеркальный выворот» в тексте – подсказка, указатель выхода. Поиграем с буквами, попробуем принцип палиндрома (***).

Мышь – …шум. Неорганизованный звук – анти - речь, анти - письмо (анти - смысл). И в самом деле. Блеск луны на чернильнице; шелест, шорох, шебуршание, шуршание, треск смятой, царапаемой и разрываемой бумаги… Так появляется мышь – суть, олицетворение этого мира - темницы, жизни без смысла. Шум жизни, помеха писательству.

Мышь – метонимия жизни, прямая отсылка к ней, в отличие от других, опосредованных (мерный стук маятника говорит о неумолимом ходе времени – и в итоге о жизни; бабье лепетанье напоминает о бессвязных, кажущихся бессмысленными речах судьбы – и, значит, о жизни…).

Шум (жизни, шум времени), который предстоит превратить если не в мелодию, то в молчание. Если не появится искушение кардинально переоценить ценности… Но не будем забегать вперёд.

Природная стихия, подсознание. «Реабилитация» мыши?

То же исходное противостояние, только в координатах «культура (цивилизация) – природа». Мышь «означает» агрессию тёмных начал природы, разрушение культуры, одичание, смерть.

У Сергея Вольфа:

… И город порос тростниками, и сажей, и паром,

И голые девушки ходят по голым бульварам,

И голые крыши, никак, покрываются мхами,

И голые мыши сучат в подворотне ногами.

Мышь в одном из снов Свидригайлова перед его самоубийством.

И – «тошный сон» Дариньки в «Путях небесных» И.Шмелёва: дохлая мышь в красивом, прозрачном, будто фарфоровом яичке. Сон, предвещающий события (искушение, «томление грехом» – и помрачение, «душевное исступление», «провал сознания», утрату воли: подпадение власти стихии или «власти плоти», «власти тёмных сил» – «гадость», «грязь», «ужасная яма»).

Драма, участником которой выступает мышь, переносится внутрь человеческой души. «Подпольность» и ночная природа мыши отсылают к глухим углам психики, подсознательному – влечениям, вытесняемым с поверхности души, «дневной», контролируемой разумом.

Этюд о мыши (Отрывок)

Автор: Елена Мадден

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) «антитетическая реминисценция» - Антитетический — это совершенно противоположный, полярный, содержащий в себе противопоставление.

Реминисценция (от лат. reminiscentia — «воспоминание») — элемент художественной системы, заключающийся в использовании общей структуры, отдельных элементов или мотивов ранее известных произведений искусства на ту же (или близкую) тему.

Реминисценция — это неявная цитата, цитирование без кавычек. По своей природе реминисценция всегда производна или вторична, это мысленная отсылка, сравнение с неким образцом, сознательное или несознательное сопоставление, взгляд назад или в прошлое. Различают историческую, композиционную, нарочитую и неудачную реминисценцию.

(**) гилетическое начала - Гилетическое число – это число, осуществившееся во времени и, тем самым, – осуществившееся в Вечности. Вещественное число – это мгновенная временная координата гилетического числа в числовом пространстве. Hyle – вещество памяти, тогда как materia – вещество мгновения, вещество "стоп - кадра".

(***) принцип палиндрома - Палиндром - (иногда также палиндромон, от гр. palindromos "бегущий обратно"), текст, или, шире, некоторое словесное построение, которое одинаково (или приблизительно одинаково, с некоторыми допущениями) читается по буквам слева направо и справа налево. В зависимости от числа и вариации места словоразделов, а также меры совпадения прямого и обратного чтения палиндромы классифицируются по степени сложности и точности.

Отредактировано ОЛЛИ (2024-09-17 16:51:57)