Имя России ..

Глядя в небо чистое.

Помним те счастливые

Времена победные,

По - простому жили мы,

И не стали бедными.

Мудростью отцовскою

Были окружённые.

Победили доблестно

Времена голодные.

Честность, трудолюбие

Были нашим правилом.

Шли вперёд без устали

Духом мы не падали.

Поднимайся, Родина,

Ведь не всё утеряно!

Станет вновь свободное

Наше поколение.

Красными знаменами

Путь наш освещается.

Все народы братские

Снова собираются.

Волга разливается,

Берега хрустальные.

Пусть вовеки славится

В мире имя Сталина.

За Сталина! (*) (Отрывок)

Автор: Сталина Мирошвили

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) За Сталина! - На "Конкурсе Священное Имя России!", стихотворение "За Сталина!" Сталины Мирошвили признано Победителем первой в истории Сообщества "Поэзия Русского Мира" Специальной конкурсной программы "Священное Имя России!"

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На шестой день пути несколько семей, в том числе нашу, высадили на станции Чиили Ташкентской железной дороги ,районном центре Кзыл - Ординской области и мы начали именоваться эвакуированными. Подселили нас к старику и старухе в отдельную , смежную с хозяевами комнату. К нашему счастью, старики оказались сосланными кулаками. Они всё умели. Построили себе приличный глинобитный дом; сложили печи, которые никогда не дымили, хорошо грели и на них быстро готовилась еда. В хлеву жили корова , безотказный ишак и куры.

В собачьей будке обитал цепной, но красивый и умный пёс Пират, с которым мы сразу подружились. Но вскоре Пират исчез, а я боялся спросить куда. В его будке поселились две легкомысленные шавки. Рыжую звали Бутуз, чёрную - Жучок. Весь день они где - то мотались. Вечером хозяйка их долго сзывала, напевно выкрикивая:

" Бутуз - Жучок, Бутуз - Жучок, Бутуз - Жучок..."

Небольшой сад давал хороший урожай вишни и сливы. Рядом протекал арык, над ним в тёплое время кружились огромные стрекозы. Вся усадьба была обсажена быстро растущими тополями и окружена плетнём. Огород и пасека находились в нескольких километрах от дома.

Дед часто по утрам запрягал ишака и уезжал на весь день. Возвращался всегда с добычей- то кормами для скота, то дровами - знаменитым саксаулом. Был дед прекрасным рыбаком и охотником. В речке Чиилинке, впадающей в Сыр - Дарью, ловил он крупных жирных сазанов и вялил их на зиму.

С охоты в предгорьях привозил изредка красавцев фазанов. Я поначалу путался - кто фазаны, кто сазаны (1).

До сих пор не могу забыть картины: вечереет, солнце приближается к горизонту, откуда - то появляется свежий ветерок, а серый ишачок тянет домой серую телегу с саксаулом, на сером саксауле - дед в сереньком ватнике. Саксаул - удивительное растение, но нас оно интересовало только как топливо. И это было прекрасное топливо с высокой теплотворной способностью, правда, рубить саксаул было тяжело, древесина очень плотная.

Из дикорастущих запомнился ещё сказочно красивый, особенно когда он цвел мелкими сиреневыми цветочками, кустарник джангил. У джангила очень ровные ветки благородного красного цвета, из которых делали тросточки и кнутовища. Мои воспоминания о нелёгких годах эвакуации всегда окрашены сиреневым цветом этого таинственного растения.

Я побывал во многих местах нашей бывшей необъятной родины и за её пределами, но джангил не попадался мне на глаза...

Спустя многие десятилетия я узнал, что джангил широко распространён и в дикой природе, и как декоративный кустарник, но имеет другое звучное имя ТАМАРИКС.

Ещё в Чиили росло много джиды, деревья с серебристыми листочками, что - то на подобие маслин, с жёлтыми сильно и приятно пахнущими цветками. Плоды были мелкие, сладковатые и съедобные. Такие деревья не редкость и на Украине. Весной в барханах за посёлком недолго цвели тюльпаны.

Хозяин ни минуту не сидел без дела, был молчалив, но приветлив. Насколько стары были наши хозяева, не помню, но трудились они без устали, как то умело и красиво. Хозяйка была раза в два толще деда и любила покомандовать. Вскоре они провели небольшую реконструкцию внутренних помещений и мы оказались в отдельной комнате с собственным входом, печкой, сенями, репродуктором и туалетом во дворе. Их дети работали на железной дороге и жили отдельно.

Вообще Чиили возник как инфраструктура железнодорожного узла. Рядом с нами жила группа геологов, её называли ванадиевой партией . Она была окружена ореолом романтики и секретности. В хорошую погоду были хорошо видны горы, в которых геологи искали ванадий, стратегический металл (2).

Итак, мы стали жить в крохотной комнатке почти со всеми удобствами в доме по ул. Кирова 1. В посёлке было одно культурное заведение - клуб железнодорожников и мама решилась устроить там сольный концерт. В это время в Чиили приехал брат Фима, который хорошо играл на пианино и он с радостью согласился аккомпанировать. Концерт прошел с большим успехом, зал был заполнен эвакуированными, ссыльными интеллигентами и местным начальством . После концерта маму пригласили в райисполком и предложили работу в плановом отделе. Мама согласилась, хотя представление о работе плановика имела весьма смутное. Тем не мене как - то справлялась. Тётя нашла работу и надо было решать, что делать со мной.

И решили - отдали меня, семилетнего, в школу № 12 Ташкентской железной железной дороги в 1 "А" класс. Было это в середине октября. Был я самым младшим в классе и пропустил много занятий, но не унывал, т. к. считал учебу разновидностью игры. Дорога в школу проходила по длинному бугру, или " бугутику", как говорили местные, пересекающему половину поселка . Слева и справа были болотца с непрестанно поющими лягушками и солончаки. До школы было минут 20 ходьбы в сухую или морозную погоду, в грязь идти было вдвое дольше и ужасно тяжело.

Читал я сносно и кое - как царапал пером № 86 (3) по тетрадке в две наклонные линии. Учительница Алла Александровна была молодой, красивой женщиной и всё было прекрасно. Я с нетерпением ожидал первой оценки и, наконец, она появилась. В конце домашнего задания сияла красивая надпись прелестными красными чернилами, сделанная рукой Аллы Александровны. Что там было написано я не понял. Окрылённый фактом получения первой оценки, мчался я домой. Тетя, посмотрев тетрадь, не разделила почему - то моей радости и сообщила, что я получил " Оч. плохо", что означает " Очень плохо" и худшей оценки не бывает.

Вскоре я втянулся в учёбу и стал получать хорошие оценки по всем предметам. В первых двух классах учили: русский письменно и устно, чтение, чистописание, арифметику, рисование. На полном серьёзе, но не долго, проводились уроки пения. Учителем был пожилой эвакуированный скрипач, который скоро исчез куда - то. На память о себе он оставил песню " Мы с железным конём все поля обойдём...", в которой сообщалось, что " наша поступь тверда и врагу никогда не гулять по республикам нашим". Как в воду глядел Лебедев - Кумач: немцы " гуляли" в это время по половине наших республик.

Один раз возили нас на уборку хлопка, работа была не из лёгких и мы еще больше зауважали пионерку Мамлакат.

До конца осени почти ежедневно давали на большой перемене по куску яблочного мармелада, но скоро его запасы кончились. Начинались голодные времена. Ещё в октябре можно было запастись дешёвым рисом, но у нас не было денег. Мама решилась продать свои часики, но к этому времени рис вздорожал раз в десять. Хлеб по карточкам давали бесперебойно. Иногда удавалось недорого купить рыбу. Мне особенно нравились сомы со своеобразными хвостами. Однажды рыбацкая артель выловила сома весом в несколько центнеров (таковы были слухи). Сома сдали в столовую и несколько дней райцентр питался этим монстром по карточкам. Большим лакомством считался курт - сильно просоленный творог из топлённого молока, скатанный в шарик и высушенный на солнце.

Хозяева поставили к нам в сени бочки и заставили , спасибо им, заквасить капусту и засолить неспелые помидоры. Купили несколько крупных тыкв и дыни по вполне доступной цене и немного риса. Тыквы решили оставить на весну и стали использовать их в качестве табуреток. Запасы постепенно таяли и иногда приходилось ужинать дынными семечками, от которых болел язык . Совершенно не помню, давали ли, кроме хлеба, другие продукты по карточкам. Что - то покупали на рынке.

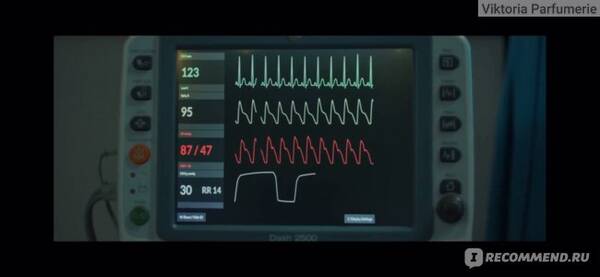

В начале 1942 года мама заболела сыпным тифом. Хозяин запряг ишака, уложил маму на телегу и укутал, хозяйка вынесла банку мёда (!) , отдала маме в руки и сказала " Кларка, смотри чтобы мёд у тебя не спёрли, держи банку при себе и всё время ешь понемногу и тогда выздоровеешь, ну с богом". Больница находилась километров в пятнадцати от Чиили в колхозе " Первое Мая". Председателем там был известный рисовод, Герой Социалистического труда, кореец.

В больнице работало несколько талантливых врачей, его соплеменников. Как попали корейцы в Среднюю Азию? В 1937 году начались конфликты с Японией. Советская власть, руководствуясь нелепым предположением о возможности сотрудничества советских корейцев, проживавших в Приморье, с японцами, насильственно переселила десятки тысяч людей в Среднюю Азию. Насильственное переселение всегда сопряжено со страданиями и гибелью людей. Но когда большевики считались со своим народом? Труженики и умельцы, корейцы стали настоящими маяками в сельском хозяйстве Казахстана и Узбекистана.

Благодаря врачам и бабкиному мёду мама выжила. Кстати говоря, в этой же больнице, но позднее, хирург по фамилии Ким , на которого молился весь район, успешно прооперировал тётю. Перед операцией, не веря в успех, она с нами попрощалась и на томике Пушкина написала карандашом завещание - наставление для меня. Потом пришлось ей тщательно стирать написанное.

Лекарств, кроме противомалярийных акрихина и хинина, практически не было. В аптеке из каких - то остатков готовили микстуры и … ароматный зубной порошок, который я частенько заглатывал- кальция, видать, не хватало.

Стрептоцид, красный и белый, а также сульфидин, которые считались панацеей от всех болезней, стали легендарными и совершенно недоступными. Мыло было на вес золота, при стирке белья использовали золу.

О школе почти не осталось воспоминаний. В классе было около сорока учеников, человек пятнадцать из эвакуированных.

Местные дети, их родители и учителя относились к нам очень доброжелательно и даже гостеприимно, несмотря на проблемы, возникшие из - за нас. Спустя десятки лет я стал часто ездить в Москву и, как положено было в командировке, какое - то время уделял покупкам, стоял в очередях. Противно вспоминать, как некоторые шикарные москвички просто ненавидели приезжих за то, что они создают очереди.

В школе кончился запас тетрадей, при свете коптилок писали на газетных листках. Учебников не хватало и в дело пошли предназначенные к уничтожению книги из-за упоминания в них имен вчерашних героев - сегодняшних врагов народа. У меня в учебнике истории был залит чернилами портрет маршала Егорова (4), но прочитать фамилию всё же можно было.

Несколько моих соучеников потеряли на фронте отцов. Учителя, как я сейчас понимаю, очень тактично и умело успокаивали осиротевших ребят, внушая им гордость за геройски погибших. Недалеко от нас находился райвоенкомат и его двор часто заполнялся мобилизованными и их близкими. Заунывно звучали струнные инструменты, повизгивали гармошки. Что - то ели, что - то пили. Потом наступали тяжкие минуты прощания. Бегающие в ожидании подачек собаки вдруг замолкали. Ребят строили и они с песней шли на вокзал. Мы заходили в опустевший двор и в продуктовом ларьке покупали себе по стакану морса.

Из Харькова мы привезли восемь (из девяти) томиков Пушкина карманного формата, прекрасно изданных издательством "ACADEMIA" (5), " Приключения барона Мюнхгаузена" и " Военную тайну" Гайдара. Быстро одолев Мюнхгаузена и Гайдара, я принялся за Пушкина. Начал, почему - то с " Бориса Годунова" и меня очень смешила сцена на Девичьем поле Новодевичевого монастыря:

Один, тихо.

О чём там плачут?

Другой.

А как нам знать? то ведают бояре,

Не нам чета.

Баба с ребёнком.

Ну, что ж? как надо плакать,

Так и затих! вот я тебе! вот бука!

Плачь, баловень!

( Бросает его об земь. Ребёнок пищит.)

Ну, то - то же.

Один.

Все плачут,

Заплачем, брат, и мы.

Другой.

Я силюсь, брат,

Да не могу.

Первый.

Я также. Нет ли луку?

Потрём глаза.

Второй.

Нет. Я слюней помажу...

Ещё я был в восторге от сцены в корчме на Литовской границе.

Читаю эти восемь томиков уже почти семьдесят лет. Недавно по телевидению проводился конкурс под странным названием " Имя Россия". При всей сомнительности этой затеи я всё же был уверен, что человеком, олицетворяющим Россию, назовут Пушкина.

Увы, результат ошеломляющий и ставит под сомнение ожидаемое светлое будущее России.

В эвакуации (Отрывок)

Автор: Юрий Бровер

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Я поначалу путался - кто фазаны, кто сазаны - Фазан — птица, а сазан — рыба. Оба слова происходят от древнетатарского корня «-əзан», означающего «добыча». При этом фазан — лесная добыча, а сазан — речная.

(2) горы, в которых геологи искали ванадий, стратегический металл - Ванадий — это химический элемент с атомным номером 23. Он представляет собой пластичный металл серебристо - серого цвета, который по внешнему виду похож на сталь. Ванадий относится к рассеянным элементам и в природе в свободном виде не встречается. Его в основном получают из железных руд, которые содержат ванадий в качестве примеси. Ванадий используется в аэрокосмической, оборонной, энергетической и автомобильной промышленности. В металлургии его применяют при производстве сталей в качестве добавки, которая повышает их прочность. Также ванадий применяют в качестве катализатора химических реакций.

(3) кое - как царапал пером № 86 - Перо № 86 — это тип пера, который, был основным типом пера, которым писали в школах. Наибольшее распространение при рисовании получили перья школьные № 11 и № 86 «Союз». Они имеют большое внешнее и рабочее сходство, но перо № 11 немного твёрже, чем перо № 86.

(4) залит чернилами портрет маршала Егорова - Александр Ильич Егоров (1883–1939) — советский государственный и военный деятель, полководец, Маршал Советского Союза (1935). Он был одним из инициаторов реорганизации армии и флота СССР на новой технической основе, сторонником создания мощных бронетанковых войск, ВВС и системы ПВО страны. Также принимал активное участие в разработке теории советского военного искусства и строительства вооруженных сил. В марте 1938 года Егоров был арестован, а в феврале 1939 года по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян по обвинению в участии «в антисоветском троцкистском военно - фашистском заговоре».

(5) прекрасно изданных издательством "ACADEMIA" - «Academia» — книжное издательство Петербургского философского общества при университете, существовавшее в 1921–1937 годах в РСФСР, затем СССР. Первая книга издательства — «Религия эллинизма» Ф. Ф. Зелинского (1922). В издательстве сотрудничали многие известные переводчики и художники. Оно было известно качественными изданиями и иллюстрациями классической литературы. В разные периоды деятельности издательство выпускало:

книги по истории и теории литературы и искусства;

серию «Сокровища мировой литературы»;

«Памятники литературного, общественного, художественного быта и искусства» и «Театральные мемуары».

Издательство прекратило своё существование на следующий день после ареста последнего руководителя Я. Д. Янсона в 1937 году, когда окончательно слилось с Гослитиздатом.